그래서 ‘휴남동 서점’이 왜 뜨는가 하니, 일단 그곳은 이곳에 없는 곳이다. 소설가가 만들어낸 가상의 장소인데, 내 생각에 연남동, 한남동처럼 어느 동에나 쉽게 붙는 ‘남’자 앞에 휴식 ‘휴’자를 붙인 것 아닐까 싶다. 실제로 이 소설의 여주인공은 직장 생활에 지쳐 공황장애를 겪고 그로 인해 이혼까지 한 후, 딱 2년만 해보자는 생각으로 서점을 연다. 그런데 거기에서 커피에 진심인 좋은 동료를 만나고, 책에 진심인 지역 주민을 만나고, 썸을 타기 시작한 좋은 작가를 만나면서 그곳은 좋은 일이 보글거리는 커뮤니티가 된다. (본문 중)

양혜원(이화여대 한국여성연구원 연구교수)

나의 독서에 관해서 인터뷰도 한 적이 있건만 사실 내게는 인생의 책이라고 꼭 집어서 말할 한 권의 책은 없다. 하지만 우연히 걸려든 책이 운명의 만남인 경우도 있나 보다. 선생의 선생이라 불리며 『가르칠 수 있는 용기』의 저자로도 유명한 파커 파머는 가장 최근 저작인 『모든 것의 가장자리에서』라는 책에서 자신이 어떻게 토마스 머튼(Thomas Merton)의 책을 운명적으로 만나게 되었는지를 이야기한다. 어느 지인으로부터 토마스 만(Thomas Mann)의 『마의 산』(The Magic Mountain)이라는 책을 추천받고는 그 책을 사러 서점에 가서 저자 이름의 알파벳을 따라 M 섹션을 뒤졌는데, 토마스 만의 책은 없고 토마스 머튼의 『칠층산』(The Seven Storey Mountain)이 있길래, ‘이 사람도 성이 M 자로 시작하고 여하튼 이 책도 산에 관한 책이니 이걸로 봐도 되겠군’ 하고는 그 책을 사서 나왔다. 그렇게 토마스 머튼과 만난 그는 그 책에 빨려들어 인생의 큰 전환을 맞이하게 되었다고 한다. 이런 것을 기분 좋은 길 잃음이라고 할 수 있지 않을까. 자신이 목적하던 것을 찾지는 못했지만, 오히려 다른 더 좋은 것을 만났으니 말이다.

여러 해 전, 목적지를 벗어나 기분 좋은 길 잃음을 즐기며 마음 가는 대로 런던 시내를 걷다가 우연히 서점을 하나 발견한 적이 있다. 처음에는 거기가 서점인지 출판사인지도 분명하지 않았다. 하지만 문이 열려있었고 ‘open’이라는 팻말이 있기에 안으로 들어섰는데, 독특한 제본의 책들이 수제 가구 같은 선반들에 예쁘게 진열되어 있었다. 오래된 마룻바닥의 건물이라 살짝 삐걱삐걱 소리를 내며 둘러보는데, 버지니아 울프처럼 금방 눈에 들어오는 저자의 책도 있었지만, 대개는 내가 알지 못하는 저자들의 책이었다. 나중에 알게 되었지만, 그곳은 출판사 겸 서점으로 19세기 말에서 20세기 중반 무렵까지 그 당대에는 제법 대중적이었지만 그 후로는 잊힌 여성 저자들의 책을 발굴해서 다시 내는 곳이었다.

그날 나는 그 서점에서 생각지도 못한 긴 시간을 보내면서 버지니아 울프의 일기 한 권과 전혀 알려지지 않은 19세기 말 어느 여성 저자의 일기 한 권을 샀다. 그리고 결과적으로 끝까지 재미있게 읽은 것은 울프의 일기가 아니라, 19세기 말 런던 시내의 모습과 평범한 중산층 가정의 여성의 일상을 차분하면서도 애정 있게 그려낸 무명 저자의 일기였다. 어쩐지 유명한 사람의 글은 읽기 전부터 이 글을 제대로 읽어내고 나도 이 저자의 천재성을 알아봐야 한다는 부담감 때문인지 즐기기 어려울 때가 있는데, 순전히 나의 안목으로 고른 책은 그런 부담이 없어 그런지 오히려 쉽게 빨려든다.

그때의 인상적인 책방 경험 때문이었을까, 한국에서도 하나둘 생기기 시작한 개성 있는 책방들에 관심을 두다가 급기야 지난봄부터 본격적인 책방 연구에 들어갔다. 아무래도 현장에서 일하는 사람의 이야기를 듣는 게 좋을 거 같아 경기도에서 책방을 하는 지인을 찾아갔는데, 뜻밖에도 요즘 목사님들이 책방을 여는 일에 관심을 가지고 자신에게 자문해온다는 말을 들었다. 한때 카페를 하는 목사님들이 생기더니 이제는 책방인가 하는 생각이 들었다. 교회의 사회적 사명을 위해서든, 아니면 생계유지에 필요한 부수입을 위해서든, 책방은 목사들이 해볼 만한 사업이라 생각한다. 교회의 문턱을 낮춘다는 면에서도 의미가 있는 일이지 않을까. 여하튼 목사님들까지 책방 창업을 생각한다는 것은 우리 사회의 책방 로망이 제법 널리 확산되었다는 말일 텐데, 그렇다면 책방이란 과연 어떤 공간일까?

1961년, 시카고 신학대학원생들에게 대중적이지 않은 책을 저렴하게 제공하기 위해서 회원들 소유의 협동조합으로 시작했다가 훗날 수전 손택과 버락 오바마까지 회원으로 둔 유서 깊은 학술 서적 서점으로 성장한 세미너리 코옵(Seminary Co-op) 서점의 디렉터 제프 도이치는 책방이 파는 것은 책이라기보다는 책을 훑어보는(browse) 경험이라고 했다.1) 그에 의하면 ‘browse’는 원래 ‘되새김질하다’, 혹은 ‘곰곰이 생각하다’라는 뜻인데, 그 뜻을 따른다면 책을 훑어보는 일은 그냥 가볍게 페이지를 넘기는 게 아니라 이런저런 생각에 빠져서 천천히 뒤적이며 상념의 꼬리를 이어가는 일이 되겠다. 실제로, 내가 무슨 책을 읽고 싶은지, 이 책은 나에게 어떤 말을 거는지, 저 책이 끌리는 이유는 무엇이고 그것이 지금 나에 대해서 말해 주는 바는 무엇인지를 이리저리 생각하며 훑어보는 시간은 의외로 깊은 묵상의 시간이 되기도 한다.

내가 곰곰이 생각하는 훑어봄의 시간을 가졌던 곳들은 주로 영국의 서점들이었다. 영국 남쪽의 어느 해변 도시에 남동생과 하루 나들이를 갔다가 돌아오는 기차를 타러 가는 길에 만난 고서점에서는 마치 시간 여행을 하는 듯 낡디낡은 책들 틈을 돌다가 1867년에 나온 교회력 책을 만원이 채 안 되는 돈을 주고 사서 나왔다. 우리에게는 이미 회의와 약속과 마감의 세속적 시간으로 가득 찬 하루하루가 기독교 역사에서 의미 있는 날들로 거의 매일같이 채워져 있는 것이 신기해서 집어 든 책이었다. 150년이 넘어서도 책이 온전한 형태를 가지고 있다는 것도 책을 탐하게 된 이유였다.

그렇게 몰입하여 훑어보는, 곰곰이 생각하는 시간을 보내고 다시 밝은 빛으로 나오면, 신기하게도 나는 그 책방을 들어설 때와는 사뭇 다른 사람이 되어 있었다. 제프 도이치는 책방을 들어서는 순간 우리는 일상의 염려들을 문 앞에 두고 좀 더 사려 깊은 공간 안으로 들어서는 것이라고 했는데, 나의 경우 내가 어떤 공간에 있었는지가 그 공간을 나설 때 비로소 느껴졌던 것 같다. 나에게 있는지도 몰랐던 설익은 생각들이 그 안에서 천천히 되새김질 되어 꺼억 하고 소화가 된 후, 그곳을 나설 때 중요한 것은 내 손에 책이 몇 권 들려 있는가가 아니라 내가 거기에서 ‘훑어보는’ 시간을 보냈다는 사실이다. 책방이 그런 공간이 되도록 책방지기는 그 공간을 지킬 책임이 있다고 도이치는 말한다.

그런데 정말로 책방이 그가 말하는 것처럼, 일상의 염려를 문 앞에 두고 오직 곰곰이 생각해보는 시간을 위해서 들어서는 곳이라면, 목사님들이 운영하기는 좀 힘든 공간이지 않을까 하는 생각도 든다. 내가 문학의 캐논으로 자리 잡은 버지니아 울프의 저서보다 무명의 한 여성 작가의 글에 끌리고, 파커 파머가 노벨 문학상에 빛나는 토마스 만의 소설이 아닌 수도에 전념하는 어느 신부의 글을 통해 인생의 전환점을 맞이한 것처럼, 곰곰이 생각하는 그 시간과 그 공간에서 우리가 어디에서 어떻게 생각의 길을 찾아 꺼억 하는 깨달음에 도달할지는 사실 아무도 모른다. 모름지기 이러한 우연들, 기분 좋은 길 잃음들이 말 그대로 기분이 좋아야 책방 일도 즐거울 텐데, 외람된 말일지 모르나, ‘바른’ 길로 인도해야 한다는 사명감에 넘치는 목사님들은 아무래도 길 잃는 것을 별로 좋아하지 않는 것 같으니, 막연한 이끌림으로 마음껏 길을 잃고 훑어보는 공간을 마련해 주어야 하는 책방의 사명 또한 지키기 어렵지 않을까 하는 것이다.

물론 어느 공간이건 의도가 없는 공간은 없다. 특히 오늘날의 책방들은 연간 6만 종이 넘게 쏟아지는 신간들 속에서 “선택하고(selecting), 정제하고(refining), 배열하여(arranging) 가치를 더하는”2) 큐레이션을 통해서 자기만의 색깔을 나타내고 이윤도 창출하는데, 이러한 큐레이션의 과정에서 책방 주인들은 자신의 의도를 그 공간에 담는다. 그래서 그 안에 들어서는 사람은 어쩌면 이미 정해진 길로 들어서는 것일 수도 있다. 하지만 많은 책방 주인들이 말하듯, 자신이 보기에 좋은 책만 가져다 놓아서는 책방이 아니라 그냥 개인 서가가 되어버린다. 게다가 책은 날마다 새롭게 쏟아져 나오니 서점의 책들은 늘 바뀌게 마련이고, 서점이 한 군데만 있는 것도 아니어서 자신의 서점으로 사람들을 이끌려면 책방 본연의 역할인 훑어봄의 시간을 보장해주고, 기분 좋게 길을 잃고 예기치 못하게 발견될 수 있는 공간이 되어 주어야 한다. 이런 일을 조바심 없이 하려면 목사에게는 지금까지와는 다른 자질과 안목이 필요하지 않을까.

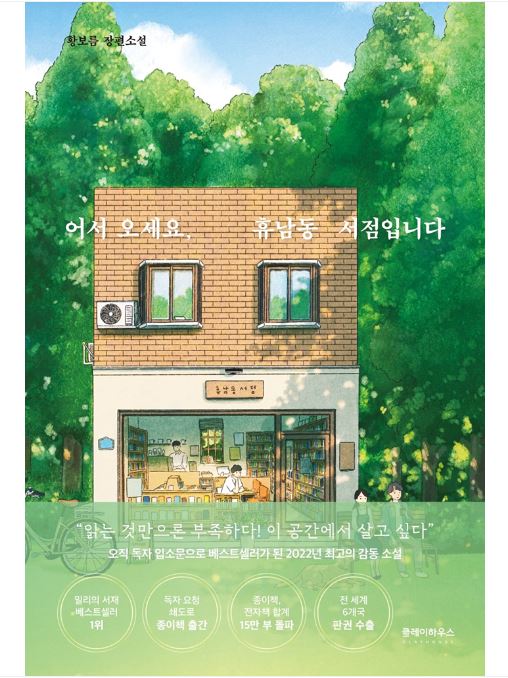

『어서오세요. 휴남동 서점입니다』표지, ⓒ클레이하우스

그래서 ‘휴남동 서점’이 왜 뜨는가 하니, 일단 그곳은 이곳에 없는 곳이다. 소설가가 만들어낸 가상의 장소인데, 내 생각에 연남동, 한남동처럼 어느 동에나 쉽게 붙는 ‘남’자 앞에 휴식 ‘휴’자를 붙인 것 아닐까 싶다. 실제로 이 소설의 여주인공은 직장 생활에 지쳐 공황장애를 겪고 그로 인해 이혼까지 한 후, 딱 2년만 해보자는 생각으로 서점을 연다. 그런데 거기에서 커피에 진심인 좋은 동료를 만나고, 책에 진심인 지역 주민을 만나고, 썸을 타기 시작한 좋은 작가를 만나면서 그곳은 좋은 일이 보글거리는 커뮤니티가 된다. 그런 만남들을 통해서 여주인공은 자신을 되찾고, 자기가 더 나은 사람으로 성장하고 있다고까지 느끼는 매우 흡족한 경험을 한다. 오늘날 우리 사회의 책방에 대한 로망은 바로 이런 일들이 가능한 공간에 대한 로망이 아닐까. 그래서 목사님들이 이 로망에 동참한 것은 바람직한 것 같다. 문제는 그곳이 이곳에 없는 곳이라는 건데, 두 차원을 넘나들며 사는 그리스도인의 창의력이 조금 더 힘을 내본다면 어떨까 생각하며 독서의 계절이라는 가을에 목적 없이 이책 저책을 훑어본다.

1) Jeff Deutsch, In Praise of Good Bookstores (Princeton University Press, 2022), pp. 24-25.

2) Michael Bhaskar, Curation: The Power of Selection in a World of Excess, London: Piatkus, 2016, pp. 7-8.

* <좋은나무> 글을 다른 매체에 게시하시려면 저자의 동의가 필요합니다. 기독교윤리실천운동(02-794-6200)으로 연락해 주세요.

* 게시하실 때는 다음과 같이 표기하셔야합니다.

(예시) 이 글은 기윤실 <좋은나무>의 기사를 허락을 받고 전재한 것입니다. https://cemk.org/26627/ (전재 글의 글의 주소 표시)

<좋은나무>글이 유익하셨나요?

발간되는 글을 카카오톡으로 받아보시려면

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요.