작가는 통곡 대신 일기를 썼다고 말한다. 통곡의 진액이 글로 쏟아져 나온 것이다. 흔히 타인의 고통을 상상할 때면 익숙한 표현 속에 갇히고 마는데, 눈물, 괴로움, 아픔이라는 추상적 단어들을 통해서만 이해하곤 하는 것이다. 그러나 박완서의 일기에는 구체적인 고통이 발견된다. “아들이 없는데도 온 세상이 살판난 것처럼 들떠 있는 [서울] 올림픽의 축제 분위기가 참을 수 없”고, 무덤가에 가면 단명한 이들의 묘비만 눈에 들어온다. 이외에도 여러 부분이 있지만 다음의 이야기가 고통의 삶을 투명하게 보여 준다. (본문 중)

박예찬(IVP 편집자)

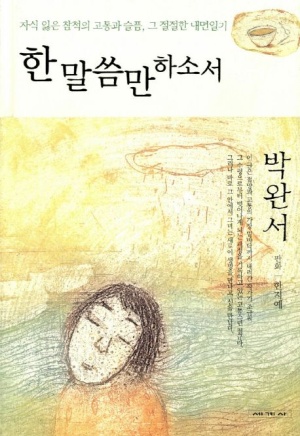

박완서 지음 | 『한 말씀만 하소서』

세계사 | 2002년 12월 24일 | 190면 | 13,000원

자식을 잃고 쓴 애도 일기

책을 완독한 날은 10월 27일, 이태원에서 참사가 일어나기 이틀 전이었다. 글을 쓰는 지금은 참사 후 여러 날이 지난 시점이다. 그러므로 책을 읽었을 당시와 글을 쓰는 지금 간에는 막대한 차이가 발생했고, 이 사실을 외면한 채 무언가를 쓰기가 어렵다. 그러나 이 글에서는 책에만 집중하려고 한다. 3자 입장에서 왈가왈부하며 의미를 창출하려 하지 않기 위해서다. 이런 방식도 결국에는, 어떤 식으로든 현실과 연결되겠지만 말이다.

아들이 스물다섯에 죽고, 어머니가 통곡한 일기. 독자가 응답할 자리가 없는 듯한 글, 의의를 캐내거나 평가를 내릴 수 없고 그저 옆에서 들어야만 하는 글이다. 그러므로 두 가지만을 간신히 이야기하고자 한다. 상실을 겪는 사람의 매일은 어떠한지와 고통의 이유를 두고 하느님과 씨름한 끝에 작가 박완서가 깨달은 것은 무엇인지가 그것이다.

고통, 구체적이고 총체적인

작가는 통곡 대신 일기를 썼다고 말한다. 통곡의 진액이 글로 쏟아져 나온 것이다. 흔히 타인의 고통을 상상할 때면 익숙한 표현 속에 갇히고 마는데, 눈물, 괴로움, 아픔이라는 추상적 단어들을 통해서만 이해하곤 하는 것이다. 그러나 박완서의 일기에는 구체적인 고통이 발견된다. “아들이 없는데도 온 세상이 살판난 것처럼 들떠 있는 [서울] 올림픽의 축제 분위기가 참을 수 없”고, 무덤가에 가면 단명한 이들의 묘비만 눈에 들어온다. 이외에도 여러 부분이 있지만 다음의 이야기가 고통의 삶을 투명하게 보여 준다.

작가는 멍하니 동네 미끄럼틀을 보다가, 손자들하고 여기서 사진을 찍으면 재밌겠다고 문득 생각한다. 그러자마자 “미래를 설계한 자신에게 깜짝 놀라고 만다.” 그리고 스스로 질문한다. “나는 살고 싶은가?” 황급히 집으로 들어와 아들의 사진을 보며 “그 애가 없는 세상에 살고 싶지 않다는 것을 확인”하고, 비로소 안심한다.

고통이란, 감정에 국한되지 않는 총체적 상태임을 깨닫게 된다. 생각과 느낌, 발상과 감상, 과거와 현재, 미래까지 그 모든 것을 빠른 속도로 끌어들여 굴절시켜 버리는 강력한 힘. 그것이 고통이다. 작가는 고통의 삶을 가시 박힌 손가락에 비유한다.

딸아…. 아무리 좋은 일도 그걸 못이 박힌 가슴으로 느껴야 할 때 어떠하다는 걸 네가 알 리가 없지. 또 알아서도 안 되고, 그러나 너도 손가락에 가시 같은 게 박혀본 적은 아마 있을 것이다. 가시 박힌 손가락은 건드리지 않는 게 수잖니? 이물질이 닿기만 하면 통증이 더해지니까. 에미에게 너무 잘해주려고 애쓰지 말아라. 만약 손가락 끝에 가시라도 박힌 경험이 있다면 그 손가락으로는 아무리 좋은 거라도, 설사 아기의 보드라운 뺨이라도 아픔을 통하지 않고는 만져볼 수 없다는 걸 알 테지…. 못 박힌 가슴도 마찬가지란다.

『한 말씀만 하소서』표지, ⓒ세계사

식욕으로서의 하느님

앞서 이 책은 독자를 배격하는 글이라고 말했지만, 사실은 명확하게 한 독자를 상정하고 있다. 바로 신이다. 일기 내내 박완서는 하느님의 존재와 정의에 항의한다. “주님, 당신은 과연 계신지, 계시다면 내 아들은 왜 죽어야 했는지…. 더도 말고 덜도 말고 한 말씀만 해보라고 애걸하리라.”

이러한 신과의 싸움이 책 전체를 이루는 한 축이라면, ‘밥’과의 싸움이 다른 한 축이다. 작가는 밥을 먹다 불현듯 혐오감을 느낀다. “자식을 앞세우고도 살겠다고 꾸역꾸역 음식을 처넣는 에미를 생각하니…. 격렬한 토악질이 치밀어 아침에 먹은 걸 깨끗이 토해냈다. 그러면 그렇지 안심이 되면서 마음이 평온해졌다.” 자식보다 오래 살고자 하는 것, 자식이 없는 세상을 긍정하는 것. 자식을 잃은 이에게 밥을 먹는 행위는 그런 것이었다.

사실 작가는 신에게도 대항하고 밥에게도 대항하는 것이 아니라, 그 둘을 포괄하는 ‘살아감’에 대항하고 있다. 그러니까 “지금 희망이 있다면 내가 죽어가고 있다는 것뿐이다”라고 말하는 작가와 그러한 그에게 밥과 삶을 종용하는 하느님이 대립한다. 마치 죽음만을 기다리는 하갈을 향해 아브라함에게 돌아가서라도 살라고 말하는 하느님을 보는 듯하다.

“사랑은 당신이 이 세상에 살아 있기를 원하는 단순하고 명확한 갈망”1)이라고 문학평론가 신형철은 정의했다. 그보다 훨씬 앞서 아우구스티누스는 “사랑합니다. 당신이 존재하기를 원합니다”(Amo: Volo ut sis)2)라고 말했다. 사랑은 생을 종용한다. 그러므로 하느님은 생을 종용한다. 박완서는 신/밥과의 싸움 끝에 고백한다. “[하느님은] 하도 답답해서 몸소 밥이 되어 찾아오셨던 거야. 우선 먹고 살아라 하는 응답으로. 그렇지 않고서 그 지경에서 밥 냄새와 밥맛이 그렇게 감미로울 수는 없는 일이었다.”

삶으로 몰아세우는 하느님은 매정하지만 힘차다. 생을 향한 잔인함, 그 억척스러움이 박완서가 만난 하느님이다. 하느님은 언어가 아닌 물질(밥)이 되어 말씀하셨다. 물론 이러한 결론은 고통의 문제를 종결하지 못한다. 어떠한 대답도 고통을 해명하기에는 불충분하다. 그저 박완서 작가는 이러한 답을 발견한 것 같다고만 이야기할 수 있을 뿐.

1) 신형철, 『인생의 역사』

2) 같은 책

* <좋은나무> 글을 다른 매체에 게시하시려면 저자의 동의가 필요합니다. 기독교윤리실천운동(02-794-6200)으로 연락해 주세요.

* 게시하실 때는 다음과 같이 표기하셔야합니다.

(예시) 이 글은 기윤실 <좋은나무>의 기사를 허락을 받고 전재한 것입니다. https://cemk.org/26627/ (전재 글의 글의 주소 표시)

<좋은나무>글이 유익하셨나요?

발간되는 글을 카카오톡으로 받아보시려면

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요.