매주 2-3회 발행되는 <좋은나무>글을 카카오톡으로 받아보시려면(무료),

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요

올해는 윤동주 시인 사망 80주기의 해다. 시인을 기억하고자 80년 전 시인이 태어나 누볐던 동아시아 도시들을 시간 순서대로 들여다보며 시인이 남긴 평화 발자취를 따라가 보고자 한다. 어릴 적 축구를 좋아했던 그의 걸음을 떠올리며, 신발 끈을 다시 한번 매게 된다. (본문 중)

박영춘(한빛누리 민족화해사업 팀장)

올해는 윤동주 시인 사망 80주기의 해다. 시인을 기억하고자 80년 전 시인이 태어나 누볐던 동아시아 도시들을 시간 순서대로 들여다보며 시인이 남긴 평화 발자취를 따라가 보고자 한다. 어릴 적 축구를 좋아했던 그의 걸음을 떠올리며, 신발 끈을 다시 한번 매게 된다.

명동촌 @역사공간

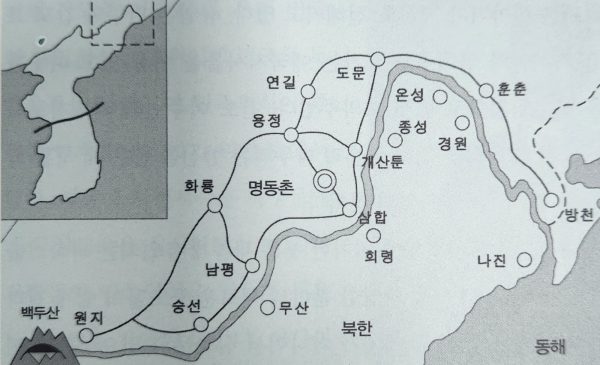

북간도 – 고향

북간도는 현재의 중국 연변 지역이다. 구한말, 흉년과 일제의 한반도 침탈로 두만강 지역에 거주하던 조선인들은 월강하여 간도를 개척하기 시작했다. 1899년 2월 18일, 조선의 실학파 다섯 가문 142명은 아직 얼음이 풀리지 않은 두만강을 집단으로 건너가 척박한 땅을 구입하고 마을 이름을 명동(明東)이라 불렀다. ‘동쪽을 밝힌다’라는 뜻으로 조선을 빛나게 하려 했던 것이다. 1917년 12월 30일, 엄동설한에 준수하고 건강한 사내아이가 태어났다. 이 아이가 바로 민족시인 윤동주인데 그의 28년 삶에서 절반인 14년을 명동에서 살았다. 또 다른 시인 김정우는 명동촌을 다음과 같이 묘사했다.

이 마을은 사방이 산으로 둘러싸여 있는 아늑한 마을이다. 동, 북, 서쪽으로 원만한 언덕이 병풍인 양 마을 뒤를 둘러 있고 서북쪽에는 선바위라는 삼형제 바위가 창공에 우뚝 솟아 절경을 이루면서 만주에서 내려오는 서북풍을 막아 주고 있다.

봄이 오면 산에는 진달래꽃, 개살구꽃, 산앵두꽃들이 만개하고 강가의 우거진 버들방천에는 버들강아지가 만발하여 마을은 흡사 꽃과 향기 속에 파묻힌 무릉도원 같았다.

윤동주는 1925년, 8살에 명동소학교에 입학하였다. 동주는 「아이 생활」이라는 잡지를 서울에서 받아 읽었고 5학년이 되면서 「새 명동」이라는 이름으로 잡지를 발간하기도 하였다. 윤동주는 소학교를 졸업하고 용정에 위치한 은진중학교로 진학을 했는데 함께 학교를 다닌 문익환 목사는 그들의 은진중학 시절을 이렇게 증언한다.

1932년 봄에 동주, 몽규와 나는 용정 은진중학교에서 다시 만났다. 언덕에 위치한 그곳에는 캐나다 선교부가 운영하는 제창병원이 있고 선교사들 집이 4채가 있었다. 우리는 거기에서 태극기를 휘날리며 애국가를 목청껏 부를 수 있었다. 신나는 일이 아닐 수 없었다.

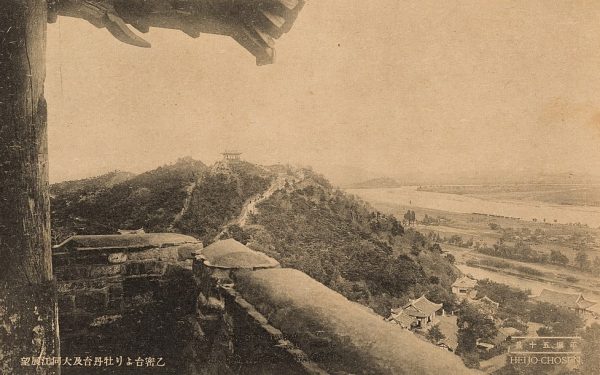

평양 7개월

당시 중학교는 5년제가 정규적인 과정이었는데 용정에는 광명중학교가 유일한 5년제 정규 학교였다. 그러나 광명중학교는 친일 학교여서 윤동주는 1935년 9월 숭실중학교로 전학한다. 용정에서 평양까지의 교통은 아주 불편했다. 먼저 용정에서 기차를 타고 두만강을 건너 회령, 청진, 원산을 거쳐 서울에 갔다가 다시 서울에서 기차를 타고 평양으로 가야 했다. 평양에서 숙식은 학교 기숙사에서 했다. 윤동주는 주말이 오면 종종 모란봉 을밀대에 올라 대동강을 바라보며 시를 썼다. 학교에서는 「숭실활천」 문예지 편집을 맡으면서 시를 싣기도 했다.

을밀대에서 본 모란봉과 대동강 @국립민속박물관

평양에서 처음 해보는 객지 생활은 윤동주의 시 세계를 활짝 열어 주는 계기가 되었지만 그 생활은 불과 7개월 만에 막을 내려야 했다. 숭실중학교가 신사 참배를 거부하면서 폐교가 되고 윤동주는 1936년 4월 6일 용정으로 돌아와 광명중학교에 편입하게 되었다.

서울 4년

광명중학교에서 두 해를 다닌 1938년 초봄, 윤동주는 연희전문학교 입학시험에 응시하러 서울로 떠났다. 윤동주의 28년 생애에서 4년간 연희전문시절이 아마도 가장 풍요롭고 자유로웠던 시기라 할 수 있을 것이다. 당시 학교에는 만주에서 볼 수 없던 무궁화가 학교 정원에 만발하고 도처에 태극 마크가 새겨져 있고 일본말을 쓰지 않고 강의도 우리말로 하는 “조선 문학” 강의도 있었다. 윤동주는 서울에 친척이 없었다. 그는 서울 감리교 신학교에 다니는 라사행의 도움으로 서대문구 냉천동 감신 기숙사에서 며칠을 지내다 학교 기숙사로 들어갔다. 신입생인 그에게 배정된 방은 제일 꼭대기 층인 3층의 방이었는데 천장이 반듯하지 못하고 다락방처럼 지붕의 경사가 그대로 드러났다.

윤동주 기념관(옛 기숙사)

윤동주는 4학년이 되어서는 이사를 많이 했다. 4학년 봄 학기가 시작되기 전 두 달쯤 신촌에서 하숙을 하다가 다시 기숙사로 들어갔다. 그 후 기숙사를 나와 종로구 누상동에서 하숙 생활을 시작했고 졸업할 때까지 다시는 기숙사로 돌아가지 않았다. 하숙을 하면서 윤동주는 ‘별 헤는 밤’, ‘서시’ 등 시 16편을 썼다. 『병원』이라는 시집 이름으로 출판을 하려 했으나 일본 관헌의 검열에 통과할 수 없을 것이라는 이양하 교수의 권고로 단념하게 되었다.

누상동 하숙집

일본 4년

연희전문학교를 졸업한 윤동주는 일본으로 유학을 가려고 했으나, 일본으로 가려면 해결해야 할 문제가 있는데 바로 ‘창씨개명’이었다. 1942년 4월 2일, 그는 히라누마 도쥬(平沼東柱)라는 일본 이름으로 도쿄 릿교대학 영문과에 입학했다. 괴로움 가득한 마음은 그가 쓴 시 ‘흰 그림자’에 가득 담겨있다.

흰 그림자

황혼이 짙어가는 길목에서

……

이제 어리석게도 모든 것을 깨달은 다음

오래 마음 깊은 속에

괴로워하던 수많은 나를

하나, 둘 제 고장으로 돌려보내면

거리 모퉁이 어둠 속으로

소리 없이 사라지는 흰 그림자

윤동주는 1942년 가을 교토 도시샤대학으로 편입하여 이곳에서 1년간 영어영문학을 전공했다. 1943년 7월 14일, 윤동주는 그가 묵었던 타케다(武田) 아파트 하숙집에서 사상범 혐의로 체포되어 시모가모(下鴨) 경찰서 유치장에 감금되었다가 후쿠오카 형무소로 이송되었지만, 1945년 2월 16일 오전 3시 36분, 의문의 죽음으로 28년의 생을 마감했다.

한 줌 재로 변한 윤동주의 유해는 엄동설한을 뚫고 두만강을 건넜다. 명동 집 앞 뜰에서 거행된 장례식에서 그의 시가 낭독되었다. 장지는 용정 동산이었다. 단오 무렵에 묘비를 ‘시인 윤동주의 묘’라고 크게 해 세웠다.

도시샤대학 윤동주시비

교토 하숙집터 시비

참고 자료

1. 서대숙, 『김약연: 간도 민족독립운동의 지도자』(역사공간, 2017).

2. 김응교, 『윤동주 문학지도, 걸어가야겠다』(아르테, 2025).

* <좋은나무> 글을 다른 매체에 게시하시려면 저자의 동의가 필요합니다. 기독교윤리실천운동(02-794-6200)으로 연락해 주세요.

* 게시하실 때는 다음과 같이 표기하셔야합니다.

(예시) 이 글은 기윤실 <좋은나무>의 기사를 허락을 받고 전재한 것입니다. https://cemk.org/26627/ (전재 글의 글의 주소 표시)

<좋은나무>글이 유익하셨나요?

발간되는 글을 카카오톡으로 받아보시려면

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요.