매주 2-3회 발행되는 <좋은나무>글을 카카오톡으로 받아보시려면(무료),

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요

내 생각만 옳다고 고집하고 있다면 그것은 삶에 ‘우연한 마주침’이 거의 없다는 뜻이다. 사회생활이란 단어에는 조직의 규칙이나 역사, 내면에 대한 탐구, 타인에 대한 이해가 포함되지만, 이런 것들이 제대로 활성화되려면 뜻밖의 만남, 예기치 못한 사건이란 촉매가 필요하다. 복잡한 사회를 살아가는 우리에겐 나와 다른 관점과 생각에 노출되고 비교 분석하여 더 나은 선택을 할 줄 아는 지혜가 필요하다. (본문 중)

이정일(작가, 목사)

성악가 엄정행 교수가 외국 무대에서 한국 가곡을 불러 달라는 요청을 받고 멋지게 불러 주었다. 그런데 노래를 들은 사람이 서양 곡조는 우리 것이니 그것 말고 한국 고유의 곡으로 만든 가곡을 들려 달라고 했다. 그 말을 듣고 당황했다. 한 번도 생각해 보지 않아서다. 내가 생각해 보지 않은 쪽으로 시선을 돌리지 않기에, 남도 틀릴 수 있으면 나도 틀릴 수 있다는 단순한 사실을 종종 잊기에, 우리는 한낮에도 길을 잃는다.

임상 심리학자 조던 피터슨(토론토대 심리학과) 교수가 생각난다. 한쪽에선 그를 세상을 구한 양심적인 지식인으로 부르고 다른 쪽에선 사기꾼이라고 부른다. 평가는 엇갈리나 그가 영국의 TV 방송국 채널 4(Channel 4)에서 한 30분가량의 인터뷰 속 한 장면은 인상 깊다. 당시 뉴스 앵커는 케이시 뉴먼(Cathy Newman)이었다. 그때가 2018년 1월인데, 당시 앵커는 좀 거칠게 피터슨 교수를 밀어붙였다. 그러면서 이렇게 질문했다.

왜 당신의 표현의 자유가 트랜스젠더의 불쾌하지 않을 권리에 우선해야 하나요?

이 질문을 받았을 때 피터슨 교수는 의자에서 몸을 천천히 뒤로 눕혔다. 그리곤 잠시 상대를 바라본 뒤 이렇게 답했다.

생각과 말은 상대방에게 불쾌감을 줄 위험을 감수해야 하기 때문입니다. 우리의 대화가 그러하듯이.

앵커는 당황해서 순간 말을 더듬었다. 앵커가 당황한 이유는 피터슨 교수의 말이 맞는다는 것을 알았기 때문이다. 하지만 피터슨 교수도 운이 좋았다. 대화의 상대가 자신의 말을 이해할 줄 아는 사람이었기 때문이다. 실제로 우리 중 다수는 상대의 말을 듣고 이해하려고 노력하지 않는다. 대개는 자기 말만 하고 이야기를 끝낸다. 주제가 뭐든 토론 자리에서 자주 일어나는 일이다.

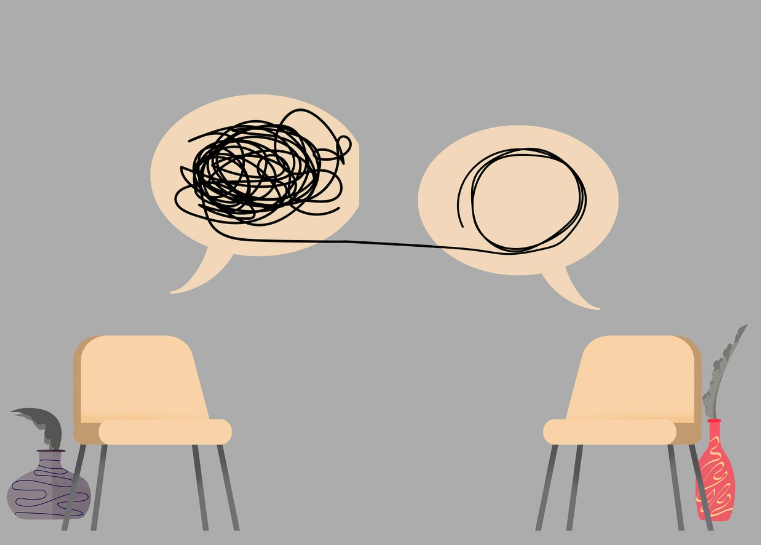

작은 생각의 차이가 갈등으로 이어지는 것은 서로가 대화의 규칙을 모르기 때문이다. 대화에서 가장 중요한 것은 경청이다. 이게 안 되면 대화는 불가능하다. 대화도 상대방이 잘 들을 때 가능한 것이다. 내 말을 안 듣는 상대와 싸워 이길 수 있는 확률은 제로이다. 논리에서 밀린다고 느끼면 막말하면서 논점을 흐려버린다. 서툴게라도 대화를 나눌 수 있다면 변화는 가능하다.

사회 문제는 대개 두 가지에 의해 일어난다. 도덕성의 부재와 무지이다. 개인이나 조직에서 일어나는 갈등을 파고들면 그냥 오해나 무지에 의한 갈등일 때가 많다. 그냥 ‘내가 잘 몰라서 그랬습니다’ 혹은 ‘제 잘못입니다’라고 하면 쉽게 끝날 일을 괜한 자존심을 내세워 버티거나 전통이나 관례, 프레임, 흑백 논리, 진영 논리를 가지고 문제의 본질을 흐려 놓는다.

역사가 증언하듯 말 못 할 비밀이 있는 곳에는 부끄러운 일이 있는 것이다. 쉬쉬하며 감추다 보면 한 번의 실수가 도덕성의 부재로 이어지고 이것은 다시 총체적인 부패를 낳는다. 무지도 비슷하다. 무지는 불필요한 갈등을 낳는다. 위로한다고 이미 아는 사실을 계속 긁어 부스럼을 만든다. 그래서 우리에겐 ‘분별력 있는 관찰자’로 살려는 노력이 필요하다.

『배움의 발견』 속 타라의 선택이나 〈죽은 시인의 사회〉 속 키팅 선생님의 조언이 완벽하다고 할 수 없지만, 한 가지는 분명하다. ‘내가 저 사람 입장이라면 어떻게 행동했을까?’라고 생각만 해도 대화에 변화가 생길 것이다. 이 작은 분별력을 가진 개인이 공정한 사회를 세우는 기반이다. 세네카가 “우리는 오래 살기 위해서가 아니라 올바르게 살기 위해 노력해야 한다”라고 말한 것도 이 때문이다.

세네카의 말처럼 살려면 전제 조건이 필요하다. 우발적 마주침이 있어야 한다. 사실 올바른 삶은 하늘에서 우연히 떨어진 것이 아니라 자신과 남을 돌아보는 사소한 관찰이 켜켜이 쌓여 생긴 결과물에 가깝다. 우리가 꿈꾸는 변화도 눈에 보이는 현상 이면에 존재하는 본질을 발견하고자 하는 의지가 개입된 활동이다. 더 나은 삶을 살려면 습관을 바꾸고 새로운 것을 시도해 보고 생각의 지평을 넓혀야 한다.

내 생각만 옳다고 고집하고 있다면 그것은 삶에 ‘우연한 마주침’이 거의 없다는 뜻이다. 사회생활이란 단어에는 조직의 규칙이나 역사, 내면에 대한 탐구, 타인에 대한 이해가 포함되지만, 이런 것들이 제대로 활성화되려면 뜻밖의 만남, 예기치 못한 사건이란 촉매가 필요하다. 복잡한 사회를 살아가는 우리에겐 나와 다른 관점과 생각에 노출되고 비교 분석하여 더 나은 선택을 할 줄 아는 지혜가 필요하다.

* <좋은나무> 글을 다른 매체에 게시하시려면 저자의 동의가 필요합니다. 기독교윤리실천운동(02-794-6200)으로 연락해 주세요.

* 게시하실 때는 다음과 같이 표기하셔야합니다.

(예시) 이 글은 기윤실 <좋은나무>의 기사를 허락을 받고 전재한 것입니다. https://cemk.org/26627/ (전재 글의 글의 주소 표시)

<좋은나무>글이 유익하셨나요?

발간되는 글을 카카오톡으로 받아보시려면

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요.