매주 2-3회 발행되는 <좋은나무>글을 카카오톡으로 받아보시려면(무료),

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요

『새한글』은 2011년부터 1년여간 번역 원칙을 세우는 준비 작업을 마친 후 2012년 12월부터 12년간 여러 개신교 교단의 성서학자 36명과 국어학자 3명이 함께 번역한 역본입니다. 저도 이 과정에 참여하였는데, 이 글에서는 『새한글』의 두드러지는 특징 몇 가지에 관해 이야기해 보고자 합니다. (본문 중)

김동혁(연세대학교 신과대학, 구약학)

2024년 12월에 『새한글성경』 완역본(이하 『새한글』)이 출간되었습니다. 지금까지 대한성서공회가 출간한 우리말 역본으로는 『성경전서 개역한글판』(1961년)과 (천주교와 함께 번역한) 『공동번역 성서』(1977), 『성경전서 표준새번역』(1993)이 있습니다. 이에 더하여 이들 각각의 개정판이 출간되었는데 순서대로 『성경전서 개역개정판』(1998), 『공동번역 성서 개정판』(1999), 『성경전서 새번역』(2001)입니다. 천주교에서는 2005년에 새로 번역해 출간한 가톨릭 『성경』이 있습니다. 따라서 『새한글』은 개신교와 천주교를 통틀어 우리말 역본으로는 19년 만에, 개신교만 치면 31년 만에 새로이 출간된 한국어 성경입니다.

성경이 왜 계속 번역돼야 할까요? 두 가지 이유를 꼽을 수 있습니다. 첫째, 원어에 대한 우리의 지식이 꾸준히 발전합니다. 성경 언어는 2000여 년간 연구되어 왔지만, 여전히 모르는 영역이 있습니다. 그런데 종종 새로운 고고학적 발견 덕분에, 또한 새로운 언어학 방법론에 힘입어, 이전에 이해하기 힘들었던 원문의 뜻을 더 명확하게 아는 일이 일어납니다. 20세기만 보더라도 1928년의 우가리트 문헌의 발견과 1947년의 사해 두루마리의 발견은 성서 히브리어학을 놀랄 만큼 변화시켰습니다. 둘째, 수용 언어가 변하기 때문입니다. 성경 번역자들은 수용 언어(한국어 사용자에게는 한국어)가 늘 변하기 때문에 20년에 한 번씩은 새로운 번역이 나와야 한다고들 말합니다. 그런 의미에서 『새한글』은 제1언어든 제2언어든 한국어로 성경을 읽고 싶어 하는 모든 사람에게 시의적절한 선물이 되는 셈입니다.

『새한글성경』 표지 ⓒ대한성서공회

『새한글』은 2011년부터 1년여간 번역 원칙을 세우는 준비 작업을 마친 후 2012년 12월부터 12년간 여러 개신교 교단의 성서학자 36명과 국어학자 3명이 함께 번역한 역본입니다. 저도 이 과정에 참여하였는데, 이 글에서는 『새한글』의 두드러지는 특징 몇 가지에 관해 이야기해 보고자 합니다.

첫째, 『새한글』은 문장이 짧습니다. 이것은 처음부터 스마트폰 같은 디지털 매체를 염두에 두었기 때문입니다. 스마트폰 화면은 종이책보다 한 번에 보여 줄 수 있는 글의 양이 적습니다. 따라서 아무래도 문장이 짧은 것이 내용을 이해하는 데 더 유리합니다. 이를테면 욥기 1:1-3의 경우 『개역개정』이나 『새번역』은 4문장으로 이루어진 데 반해, 『새한글』은 8문장으로 이루어져 있습니다. 아래에 『새번역』과 『새한글』을 인용하였습니다.

욥 1:1-3

『새번역』: 1 우스라는 곳에 욥이라는 사람이 살고 있었다. 그는 흠이 없고 정직하였으며, 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었다. 2 그에게는 아들 일곱과 딸 셋이 있고, 3 양이 칠천 마리, 낙타가 삼천 마리, 겨릿소가 오백 쌍, 암나귀가 오백 마리나 있고, 종도 아주 많이 있었다. 그는 동방에서 으뜸가는 부자였다.

『새한글』: 1 한 사람이 우스 땅에 있었다. 그의 이름은 욥이었다. 이 사람은 완전하고 올곧았다. 하나님을 두려워하며 나쁜 일에서는 벗어나 있는 사람이었다. 2 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어났다. 3 재산으로는 양 7,000마리와 낙타 3,000마리와 황소 500겨리와 암탕나귀 500마리가 있었다. 노예도 매우 많았다. 이 사람은 동쪽의 어떤 사람보다도 대단한 인물이었다.

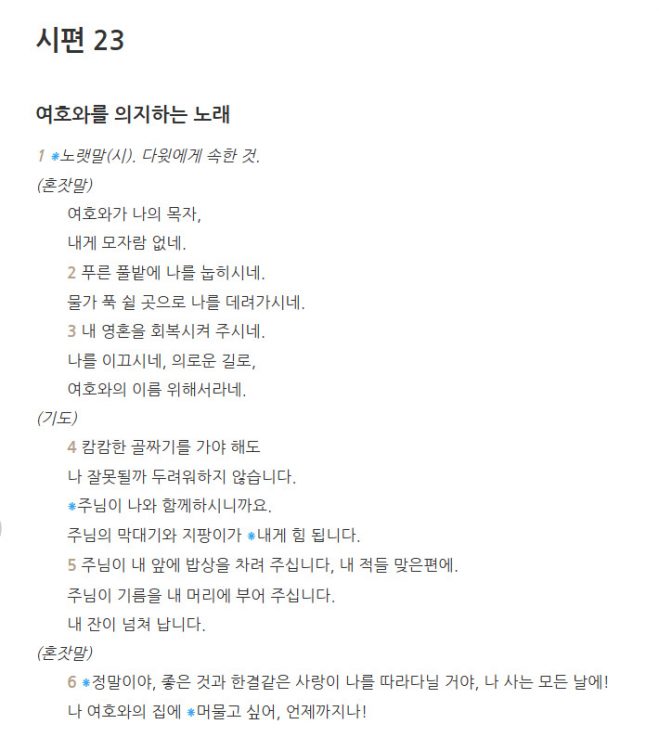

둘째, 『새한글』의 중요한 특징 중 하나는 도치를 많이 사용한 것입니다. 성서 히브리어나 성서 그리스어의 어순은 한국어와 반대가 되는 경우가 많습니다. 영어와 비슷하게 서술어 다음에 목적어, 소유물 다음에 소유주, 부치사(전치사) 다음에 그 목적어, 꾸밈을 받는 말(선행사) 다음에 꾸며 주는 절(관계절)이 나옵니다. 한국어는 딱 그 반대입니다. 그래서 한국어 역본에서 원문의 생각의 진행을 재현하는 일이 어렵습니다. 그런데 『새한글』은 가능할 경우 운문과 대화에서 도치를 많이 사용하였습니다. 시편 23:3을 보시기 바랍니다.

시 23:3

『개역개정』: 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다

『새한글』: 내 영혼을 회복시켜 주시네. 나를 이끄시네, 의로운 길로, 여호와의 이름 위해서라네.

『새한글』의 어순은 히브리어의 어순을 거의 그대로 따릅니다. 그래서 『개역개정』처럼 우리말이 쉽게 읽히지는 않습니다. 그럼에도 『새한글』의 도치가 주는 유익한 점이 있습니다. 원문의 생각의 진행을 보여 주는 것입니다. 그러니 한국인 성경 독자는 이제 서로 다른 번역 원칙을 따르는 역본을 모두 소유하게 된 셈입니다. 한국어의 자연스러운 어순을 따르기에 쉽게 읽히는 역본, 그리고 술술 읽히지는 않더라도 원문의 어순을 따르는 역본. 좋은 일입니다.

셋째, 『새한글』의 과감한 결정 중 하나는 말하는 사람과 말의 종류를 번역 속에 끼워 넣은 것입니다. 이것을 과감하다고 말씀드리는 이유는 원문에는 없는 정보이기 때문입니다. 이런 시도가 처음은 아닙니다. 이미 『새번역』 아가에서 지금 말하는 사람이 누구인지를 괄호 속에 넣은 바가 있습니다(아 8장 참조). 『새한글』에서는 이 정보를 더 적극적으로 제공합니다. 예언서의 경우 예언자와 하나님의 말을 괄호를 사용해 집어넣었고, 시편도 누구에게 어떻게 하는 말인지를 알려 줍니다. 예컨대 시편 23편의 경우 1-3, 6절이 ‘혼잣말’이고 4-5절이 하나님께 드리는 ‘기도’임을 적어 넣었습니다. 이것은 독자가 본문을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 손윗사람에게 이인칭 대명사를 쓰지 않는 한국어 어법에서는 혼잣말과 기도를 구별하기가 어렵기 때문입니다. 실제로 『새한글』 시편 23편을 읽어 보면 4-5절이 하나님께 직접 드리는 말씀인 것을 금세 알 수 있습니다.

넷째, 『새한글』은 화계(‘말의 위계’)를 다양하고 적극적으로 사용하였습니다. 『개역한글판』과 『개역개정』의 경우 대부분의 말이 예사말입니다. 예수님뿐 아니라 바울이나 요한, 베드로 같은 사도들이 교회에 편지할 때도, 모세가 이스라엘 백성에게 가르침을 줄 때도, 다 예사말을 사용합니다. 그런데 한국어를 조금이라도 아는 사람이라면 이것은 매우 어색한 상황입니다. 예수님이 한국어 사용자셨다면 과연 니고데모 같은 어른(요 3장 참조)에게 반말을 쓰셨을까요? 바울 같은 사도들이 교회에 편지할 때 반말을 썼을까요? 그래서 『새번역』에서는 서신서의 사도들과 오경의 모세가 듣는 이들에게 존댓말을 씁니다. 『새한글』에서는 이러한 어법을 더욱 적극적으로 활용하였습니다. 구약의 예언자가 이스라엘에게 말하거나 글을 쓸 때, 또 예수님이 제자들이나 다른 사람들에게 말씀하실 때, 존댓말이 활용되는 것을 볼 수 있습니다. 이에 대해 의견이 갈릴 수 있을 듯합니다. 어떤 분들에게는 예수님의 권위가 떨어진 것처럼 들릴 수도 있을 것입니다. 반대로 예수님의 겸손하신 성품을 잘 드러낸다고 느끼시는 분들도 있을 것입니다. 어느 쪽이든 서로 다른 점을 강조하는 다양한 역본이 우리한테 있는 것은 바람직합니다.

지금까지 『새한글』의 특징 중 대표적인 것 몇 가지를 살펴보았습니다. 『새한글』에 관한 좀 더 자세하고 다양한 논의는 대한성서공회 홈페이지의 새한글 자료실에서 확인하실 수 있습니다. 모쪼록 『새한글』을 통해 한국교회가 삼위일체 하나님에 관해, 하나님이 하나님의 백성을 어떻게 이끌어 오셨는지에 관해 더 깊이 알면 좋겠습니다. 선물 같은 『새한글』이 더 많이 더 널리 읽히면 좋겠습니다.

* <좋은나무> 글을 다른 매체에 게시하시려면 저자의 동의가 필요합니다. 기독교윤리실천운동(02-794-6200)으로 연락해 주세요.

* 게시하실 때는 다음과 같이 표기하셔야합니다.

(예시) 이 글은 기윤실 <좋은나무>의 기사를 허락을 받고 전재한 것입니다. https://cemk.org/26627/ (전재 글의 글의 주소 표시)

<좋은나무>글이 유익하셨나요?

발간되는 글을 카카오톡으로 받아보시려면

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요.