매주 2-3회 발행되는 <좋은나무>글을 카카오톡으로 받아보시려면(무료),

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요

2025년 9월 5일 환율 기준으로 2024년 전 세계 국가들이 국방비에 지출한 금액은 약 3,772조 539억 원(2조 7,180억 달러)이다. 지난 2024년 12월 대한민국 기획재정부가 발표한 우리 정부의 2025년 총예산 규모가 673조 원인 것을 고려하면, 10위 경제 대국으로 불리는 한국의 1년 예산보다 약 6배 많은 돈이 2024년 한 해 전쟁을 수행하고, 전쟁을 예방하는 데 사용된 것이다.(본문 중)

박민중(국제정치 칼럼니스트)

돈은 거짓말하지 않는다. 국가들의 국방비 지출 현황과 추이를 보면 국제정치의 속성과 흐름을 파악할 수 있다. 2025년 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)1)가 발간한 2024년도 세계 국방비 지출 현황을 통해 지금 세계가 어떤지 살펴보자. 결론부터 말하면, 지금 국가들은 불안해하고 있다.

2024년 한 해 3,772조 539억 원

2025년 9월 5일 환율 기준으로 2024년 전 세계 국가들이 국방비에 지출한 금액은 약 3,772조 539억 원(2조 7,180억 달러)이다. 지난 2024년 12월 대한민국 기획재정부가 발표한 우리 정부의 2025년 총예산 규모가 673조 원인 것을 고려하면, 10위 경제 대국으로 불리는 한국의 1년 예산보다 약 6배 많은 돈이 2024년 한 해 전쟁을 수행하고, 전쟁을 예방하는 데 사용된 것이다.

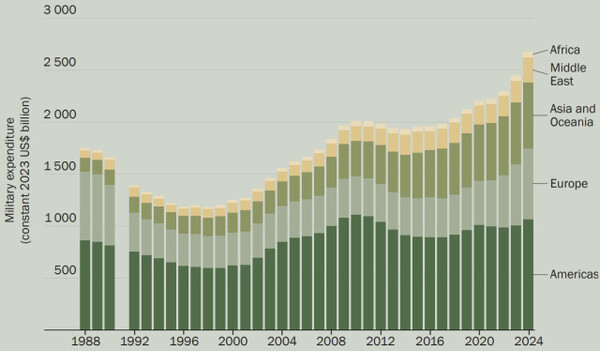

<그림 1> 1988-2024년 지역별 세계 국방비 지출 현황(출처: 스톡홀름국제평화연구소)

위 <그림 1>은 스톡홀름국제평화연구소가 매년 발간하는 세계 국방비 지출 보고서 중 하나로, 지난 1988년부터 지난 2024년까지 매년 전 세계 국가들이 지출하는 국방비 지출 현황을 대륙별로 정리한 것이다. 미국이 포함된 미주 지역이 가장 많은 국방비를 지출하고 있으며, 1988년 이후 감소세를 보이던 국방비는 대략 2000년을 기점으로 지속적인 증가세를 보인다. 지난해 전 세계 국방비 지출 관련 핵심 내용은 다음과 같다.

• 2015년 이후 지난 10년간 연속적인 증가

• 2024년 세계 국방비, 전년 대비 9.4%, 10년 사이 37% 증가

• 1988년 이후 지난해 기록한 9.4%는 가장 가파른 증가

• 2024년 기준, 세계 시민의 1인당 군사비 지출은 334달러로 1990년 이후 최고치 경신

이렇게 세계 국방비가 가파르게 증가하는 핵심적인 이유는 단연 유럽과 중동 지역에서의 전쟁이다. 2022년부터 지속되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁과 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등의 여파가 전 세계 국가들의 국방비 지출 증가로 이어지고 있는 셈이다. 아직 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있고, 올해 이란과 이스라엘이 전쟁을 겪는 등 여전히 유럽과 중동에서의 긴장이 이어지고 있다는 것을 생각하면, 이러한 증가세에 변화를 기대하는 것은 요원해 보인다.

국제정치의 속성과 작동 원리

그런데 여기서 두 가지 질문을 해보자.

(1) 전쟁은 러시아와 우크라이나, 이스라엘과 하마스가 하는데 왜 전 세계 국가들이 모두 국방비 지출을 늘리고 있는가?

(2) 지역으로 보면 전쟁은 유럽과 중동에서 벌어지고 있는데 왜 전쟁을 하고 있지 않은 미주 지역의 미국과 아시아 지역의 중국이 가장 많은 국방비를 지출하고 있는가?

조금 이상하지 않은가? 이 질문을 다시 한번 생각해 보면 국내 정치와는 다른 국제 정치의 속성과 작동 원리가 잘 드러난다. 국제 정치의 특별한 속성은 ‘무정부성’이고, 그 국제 정치의 작동 원리는 철저하게 ‘강대국 중심’이다.

예를 들어, 한국에 거주하는 A와 B라는 시민이 서로 칼을 들고 싸웠다고 가정해 보자. A와 B는 각각 전치 4주와 6주의 상해를 입고, 서로가 피해자라고 주장한다. 이런 상황이라면 A와 B는 이 문제를 해결하기 위해 국가 기관인 경찰서를 찾거나 고소를 통해 또 다른 국가 기관인 사법 기관의 도움을 구할 가능성이 크다. 다시 말해, 국내(정치)에서는 개인 간의 갈등을 공적인 권한을 가진 국가 기관을 통해 해결하는 것이 일반적이다. 이처럼 국내 정치는 개인 간의 문제를 해결하는 상위 기구가 존재하고, 이를 해결하는 과정은 법에 따라 이루어진다.

<사진 1> 지난 3월, 러시아의 폭격으로 우크라이나 도네츠크주 도브로필리아에 위치한 주택 8채와 쇼핑센터가 초토화됐다. (출처: 로이터)

그렇다면, 국제정치는 어떠한가? 2022년 러시아와 우크라이나가 총을 들고 싸우기 시작했다. (물론 푸틴의 러시아가 갑자기 우크라이나를 침공하면서 전쟁은 시작되었다.) 전쟁이 3년 이상 지속되면서 두 국가가 입은 물적 피해는 말할 것도 없고, 엄청난 인명 피해가 지금도 늘어만 가고 있다. 상상하기 어려운 피해들이 쌓여 가고 있지만, 종전의 기미는 보이지 않는다. 이처럼 국제정치는 국내 정치와 달리 전쟁을 벌인 두 국가(혹은 그 이상)를 공적으로 제어할 수 있는 상위 기관이 존재하지 않는다. 혹자들은 유엔(UN) 혹은 국제사법재판소(ICJ)에 제소하면 해결할 수 있지 않느냐고 할 수 있다.

그러나 이러한 국제기구는 전쟁을 벌인 국가에 망신(shame)을 주거나 몇몇 제재(sanction)를 할 수 있을지 몰라도, 이들을 처벌할 수 없다. 즉, 국제정치에서는 국내 정치와 달리 주권(sovereignty)을 가진 200여 개의 개별 국가의 행위를 제어할 수 있는 상위 권위체가 없다. 이것을 보통 ‘국제사회의 무정부성’(international anarchy)이라고 하는데, 이것이 국내 정치와 본질적으로 다른 국제정치의 속성이다. 그리고 전쟁과 같은 잘못된 행동을 벌인 국가를 단죄할 수 있는 기관이 부재하다 보니 모든 국가는 자신의 안전을 알아서 해결해야 한다. 이 때문에 국가들은 스스로 생존하기 위해 국방비를 늘리는 것이다.

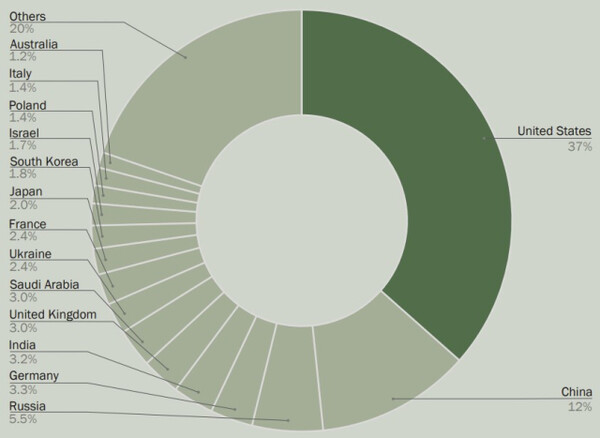

<그림 2> 2024년 국가별 세계 국방비 지출 현황 (출처: 스톡홀름국제평화연구소)

유럽과 중동 지역에서 전쟁이 지속되면서 전쟁이 일어난 지역에 있는 국가들이나 전쟁을 개시한 국가와 역사적으로 전쟁을 경험했던 국가들이 국방비를 늘리는 것은 당연해 보인다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 핀란드나 폴란드와 같은 나라들이 대표적인 사례다. 그런데 위 <그림 2>를 보면 전쟁이 없는 미주 지역의 미국이 전 세계 국방비의 37%를, 아시아 지역의 중국이 12%를 차지하고 있다. 이 두 국가의 국방비 지출이 전 세계 국방비의 거의 절반(49%)을 차지한다.

또한, 미국과 중국은 2024년 전년 대비 국방비 지출을 각각 5.7%와 7.0% 늘리면서 전쟁을 하지 않는 국가이면서도 매우 높은 증가세를 보였다. 그 이유는 국내 정치의 작동 원리가 법치라면, 국제정치는 강대국 정치, 즉 힘의 정치를 작동 원리로 삼기 때문이다. 위에서 말한 무정부적인 국제정치에서는 소위 ‘힘이 센 놈’이 영향력이 세다. 그 힘은 여전히 군사력이 중요하다. 그렇다 보니 21세기 들어 패권 경쟁을 벌이고 있는 미국과 중국은 전쟁으로 인한 힘의 공백과 균열을 자신의 힘을 투사할 기회로 삼을 수 있다. 즉, 미국의 입장에서는 유럽과 중동 지역에서 자신의 영향력을 유지 혹은 강화하기 위해 우크라이나와 이스라엘을 지원해야 하고, 중국의 입장에서는 이 지역에서 새롭게 자신의 영향력을 강화하기 위해 러시아와 이란의 편에 서는 것이다.

무정부적인 속성, 강대국 중심으로 작동되는 국제정치라고 해서 항상 전쟁의 기운이 감도는 것은 아니다. 그러나 탈냉전 이후 비교적 평화로워 보이던 국제 정세가 최근 들어 더욱 불안해 보인다. 세계 각국이 사용하고 있는 국방비를 보면 이러한 점은 더욱 여실히 드러난다.

2024년 한해 전 세계 국가들이 국방비에 지출한 막대한 비용의 단 1%만이라도 마음을 모아 공동으로 기후 위기 대응에 투자한다면 세상은 어떻게 달라질까?2)

1) SIPRI로 불리는 스톡홀름국제평화연구소는 스웨덴 스톡홀름에 있는 외교정책연구소다. 주로 갈등 분쟁 및 지역 안보, 대량 살상 무기와 핵확산 방지 등을 연구하는 이 연구소는 매년 전 세계 국가들의 국방비 지출 현황을 보고하고 있는데, 이 분야에서 공신력이 높다.

2) 녹색기후기금(GCF)의 2차 재원 보충 계획(2023)에 따르면 전 세계 31개 국가가 4년간 128억 달러를 모금하기로 약속했다. 전 세계 국방비 1%는 272억 달러이므로 매년 이 금액이 충당된다면 기후 변화 대응 사업에 혁신적인 변화를 불러올 수 있을 만한 금액이다(편집자).

* <좋은나무> 글을 다른 매체에 게시하시려면 저자의 동의가 필요합니다. 기독교윤리실천운동(02-794-6200)으로 연락해 주세요.

* 게시하실 때는 다음과 같이 표기하셔야합니다.

(예시) 이 글은 기윤실 <좋은나무>의 기사를 허락을 받고 전재한 것입니다. https://cemk.org/26627/ (전재 글의 글의 주소 표시)

<좋은나무>글이 유익하셨나요?

발간되는 글을 카카오톡으로 받아보시려면

아래의 버튼을 클릭하여 ‘친구추가’를 해주시고

지인에게 ‘공유’하여 기윤실 <좋은나무>를 소개해주세요.